Em busca do Homem Vitruviano

Metaversos na Humanização dos Avatares e a Cultura do Presente

Esse ensaio é a Parte 3 de uma série sobre Arte e Metaversos. Para acessar a Parte 1, sobre metaversos e a história da arte, clique aqui. Para a Parte 2, sobre metaversos e arquitetura, clique aqui.

MANIFESTOS: INDEX | PRESENÇA ATIVA | QUERO SER UMA MÁQUINA | MULTIVISION | O SORRISO DO CAOS

“Um cientista em seu laboratório não é apenas um técnico: ele é também uma criança diante de fenômenos naturais que o impressionam como se fossem contos de fadas”

Marie Curie

Na Parte 1 desta série, introduzimos o conceito de “suspensão voluntária da descrença”. O público deve decidir não duvidar da experiência de uma peça, de um filme ou de um metaverso, a fim de optar pela diversão da experiência imersiva.

O show de sucesso da Broadway O Rei Leão mostra como isso funciona. No espetáculo, os atores aparecem dentro de fantasias mecânicas ou vestidos de animais. A princípio, o público vê os atores e os reconhece pelo que são. Então, inevitavelmente, ocorre um “clique” na mente das pessoas e elas fazem a decisão, consciente ou inconsciente, de ignorar o fato de que se trata de uma atuação, optando pela experiência e por se concentrar nos personagens que estão sendo retratados. Logo o público para de ver os atores e passa a ver apenas os animais.

O show de sucesso da Broadway O Rei Leão mostra como isso funciona. No espetáculo, os atores aparecem dentro de fantasias mecânicas ou vestidos de animais. A princípio, o público vê os atores e os reconhece pelo que são. Então, inevitavelmente, ocorre um “clique” na mente das pessoas e elas fazem a decisão, consciente ou inconsciente, de ignorar o fato de que se trata de uma atuação, optando pela experiência e por se concentrar nos personagens que estão sendo retratados. Logo o público para de ver os atores e passa a ver apenas os animais.

É o que ocorre em um metaverso com avatares e espaços. O jogador sempre pode optar por “resistir” e pensar consigo mesmo, “Ah, são apenas pixels e códigos feitos por um programador. Nada disso é real”. Mas tal atitude contraria o propósito e tira toda a diversão e a magia do jogo.

Estamos, hoje, nos aproximando do nível de metaversos previstos em filmes de ficção científica, como Avatar e Matrix. Mundos tão reais que aqueles que os habitam pensam tratar-se do mundo real, do único mundo que existe. Depois que você entra em um metaverso bem projetado, utilizando óculos VR, a experiência parece real, ainda que a parte lógica do seu cérebro garanta que não é. Essa é a genialidade do metaverso. Ele reproduz algo com a mesma intensidade da realidade, mas que não é real.

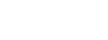

“Andróides Sonham com Ovelhas Elétricas?” Philip K Dick

O que ainda está por vir – e onde a compreensão e a integração da arte podem ser de grande utilidade – é o sentimento. A inteligência artificial (AI), não é capaz de sentir. Ela pode apenas ser programada para reagir de determinadas maneiras que imitam os sentimentos. Esse é o tema do romance de ficção científica Eu, robô (1950), de Isaac Asimov. Uma falha ocorre em um dos inúmeros robôs produzidos em escala industrial, permitindo que ele tenha emoções. Ele reconhece sua situação de escravo mecânico e tenta escapar. A possibilidade de sentimentos da inteligência artificial (AI) também foi tema de outro grande escritor de ficção científica, Philip K. Dick, em seu livro Andróides Sonham com Ovelhas Elétricas?. A história é ambientada em 2021 – ano que parecia distante quando Dick a escreveu, em 1968 – e veio a se tornar o filme Bladerunner. Em uma palestra dada em 1977, Dick disse, “Estamos vivendo em uma realidade programada por computador. E a única pista que temos disso é quando alguma variável muda e ocorre uma alteração na nossa realidade”. Essa foi a inspiração para as “falhas” mencionadas no filme Matrix.

Os programadores, no futuro, serão capazes de criar avatares que “sintam” como os humanos? O design do metaverso pode afetar a maneira como os jogadores sentem. Um jogador imerso em um metaverso pode se sentir ansioso, se o metaverso apresentar um ambiente sombrio e assustador, ou eufórico, quando ganha um prêmio ou desbloqueia um novo nível. Mas e os personagens do próprio metaverso? Um NPC (personagem não jogador) é capaz de sentir algo baseado no ambiente e nas ações dos jogadores?

A resposta pode estar na arte. A arte ajuda os seres humanos a sentir. Frequentemente, ela expressa nossos sentimentos melhor do que somos capazes de articulá-los. Portanto, a nova fronteira é sintetizar a arte com a realidade virtual (VR) e a inteligência artificial (AI).

COLOCANDO ARTE NA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

No início de sua carreira, o artista Andy Warhol se interessou pelo que chamava de “reproduções”, obras de arte criadas a partir de máquinas. Hoje, está em voga a “arte generativa”, em que os artistas programam algoritmos que permitem que o software crie obras de arte – o artista/programador cria o navio metafórico e o empurra na água, para ver em que direção ele vai.

As ideias de Warhol faziam parte de um mundo pré-computador. “Quero ser uma máquina”, dizia ele, alimentando-se do mercado de massas, plasticização da década de 1970. Ele queria se imaginar como uma máquina, fornecendo arte para um mercado de massas. Essa era uma das motivações por trás de suas serigrafias – reproduzir uma imagem famosa, e, como Warhol era um artista, essas reproduções mecânicas eram chamadas de obras de arte, diferentemente, por exemplo, de cartazes produzidos por agências de publicidade, que não eram arte, porque não haviam sido criadas por artistas.

As ideias de Warhol faziam parte de um mundo pré-computador. “Quero ser uma máquina”, dizia ele, alimentando-se do mercado de massas, plasticização da década de 1970. Ele queria se imaginar como uma máquina, fornecendo arte para um mercado de massas. Essa era uma das motivações por trás de suas serigrafias – reproduzir uma imagem famosa, e, como Warhol era um artista, essas reproduções mecânicas eram chamadas de obras de arte, diferentemente, por exemplo, de cartazes produzidos por agências de publicidade, que não eram arte, porque não haviam sido criadas por artistas.

Mas se Warhol se considerava uma “máquina de arte”, ele também via seu público como máquinas humanas, geralmente vivendo suas vidas no piloto automático, em uma rotina mecânica de acordar para o café da manhã, ir para o escritório, voltar para casa, jantar, assistir à televisão, dormir, repetir.

Uma geração antes, o pintor belga surrealista René Magritte fazia arte com a mesma mensagem. Ele trabalhou como cenógrafo, criando mundos que eram habitados por atores, que se apresentavam diante de um público que voluntariamente suspendia sua descrença. Ele levou essa experiência para suas pinturas, que projetam a sensação de estarmos olhando para um mundo alternativo, altamente realista, com apenas alguns elementos alterados.

O objetivo de Magritte era sacudir o público daquela rotina mecânica, inserindo, em cenas da vida cotidiana, imagens que semeavam confusão, admiração e espanto. Seu personagem mais icônico, um empresário suburbano anônimo usando chapéu-coco, recebeu vários atributos surreais, como uma enorme maçã verde flutuando na frente de seu rosto. Ele também está presente na cena de Golconda, onde dezenas de empresários idênticos, repetidos mecanicamente, chovem do céu. O que nenhum dos dois artistas poderia deixar de fazer é imbuir suas criações da “aura” que envolve as obras de arte originais.

O objetivo de Magritte era sacudir o público daquela rotina mecânica, inserindo, em cenas da vida cotidiana, imagens que semeavam confusão, admiração e espanto. Seu personagem mais icônico, um empresário suburbano anônimo usando chapéu-coco, recebeu vários atributos surreais, como uma enorme maçã verde flutuando na frente de seu rosto. Ele também está presente na cena de Golconda, onde dezenas de empresários idênticos, repetidos mecanicamente, chovem do céu. O que nenhum dos dois artistas poderia deixar de fazer é imbuir suas criações da “aura” que envolve as obras de arte originais.

Walter Benjamin

Foi assim que o teórico Walter Benjamin descreveu em seu famoso ensaio “A Obra de Arte na era de sua Reprodutibilidade Técnica”. Ele procurou definir o que faz um pôster da Marilyn Monroe feito para anunciar um filme ser diferente daquele feito por Andy Warhol. Na falta de um termo mais científico, ele escreveu que uma “aura” indefinível envolve obras de arte originais e essa “aura” não está presente na reproduções mecânicas.

Esse sentimento de misticismo, de magia, é necessário para as grandes descobertas científicas e nosso engajamento com elas. Se não olhássemos para um fenômeno com admiração e curiosidade, nunca nos esforçaríamos para entender como ele acontece. É aí que entra a citação de Marie Curie do início deste ensaio: “Um cientista em seu laboratório não é apenas um técnico: ele é também uma criança diante de fenômenos naturais que o impressionam como se fossem contos de fadas”. Não há analogia melhor que o clímax do filme O Mágico de Oz, quando Dorothy espia atrás da cortina para entender como o Mágico funciona – e percebe que a magia que ela pensou ter visto não passava de mecânica.

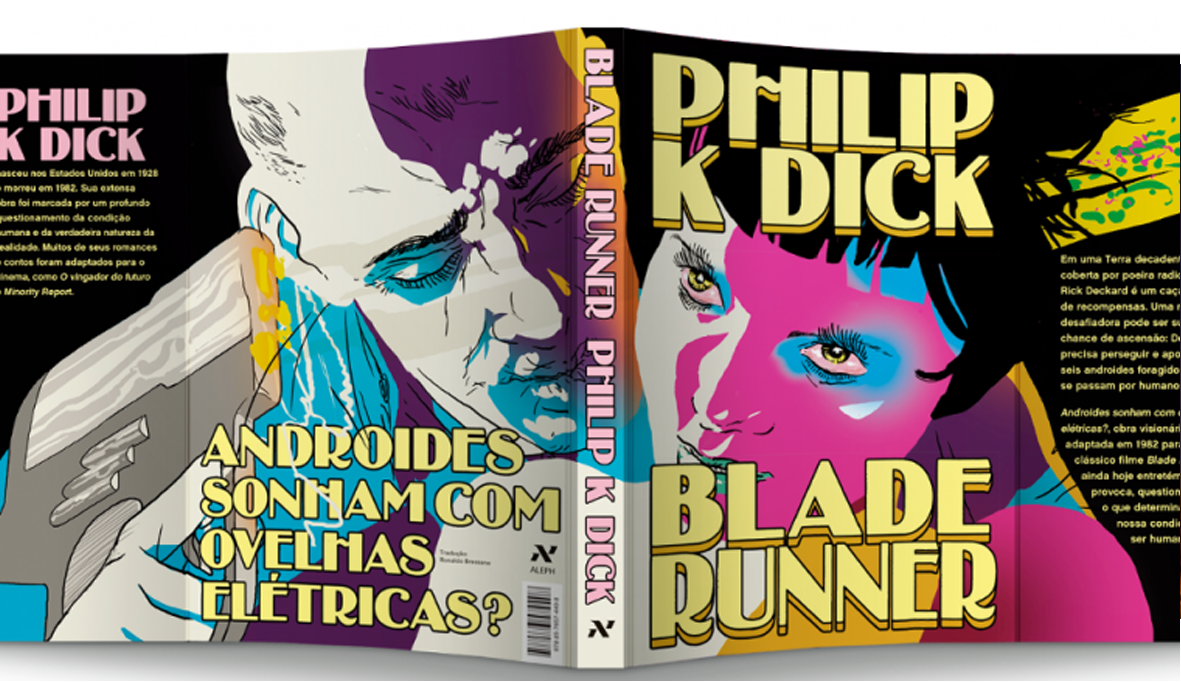

A tecnologia sempre impulsionou a arte. Durante a Renascença, técnicas que envolviam perspectivas com um ponto de fuga e escorço (ambos dão a ilusão de que uma superfície bidimensional, como a pintura, é uma imagem tridimensional), a utilização de espelhos e depois da câmara escura, para criar arte mais realista abasteceram as vanguardas. Isso coincidiu com o fim da Filosofia Escolástica, predominante na Idade Média, que pode ser resumida à ideia de que Deus é a única entidade relevante e a vida humana não tem valor, exceto quando servindo a Deus. O humanismo da Renascença enxergou o valor da vida humana individual e até mesmo o poder divino de criar mundos que alguns artista possuíam. Quando Galileu determinou que a Terra não era o centro do universo e que, na verdade, girava em torno do Sol, nós alcançamos uma nova mentalidade: os seres humanos foram fortalecidos individualmente pelo fato de não sermos mais considerados o centro do Universo.

O desenho de Leonardo da Vinci O Homem Vitruviano representa a pedra angular de suas tentativas de relacionar homem e natureza. Leonardo era mais cientista que artista – fazer arte era, em grande parte, um hobby para ele, e ele ganhava seu sustento como engenheiro militar. Seu interesse em retratar o corpo humano, como fez em seu estudo das proporções da figura masculina, em O Homem Vitruviano, dava-se porque ele via no corpo humano uma analogia, um microcosmo, para a funcionalidade do universo como um todo. O desenho foi posteriormente nomeado “Vitruviano”, em referência ao arquiteto romano Vitrúvio, autor do único texto sobre arquitetura que sobreviveu à Antiguidade. O desenho é, essencialmente, o estudo arquitetônico de um ser humano – uma espiada atrás da cortina para descobrir como a “mágica” da humanidade acontece. Os cientistas de hoje, já tendo estudado e mapeado minuciosamente, se não completamente, o corpo humano, agora buscam compreender a mente humana – um quebra-cabeça infinitamente mais complexo. Leonardo começou pelo ser humano e tentou desconstruí-lo, para entender como funciona. Os programadores hoje em dia trabalham de forma inversa – eles começam pela máquina e tentam fazê-la parecer humana.

O período barroco, por volta de 1600, destacou a urgência humana de aproveitar ao máximo nosso tempo em vida, já que ele é, inevitavelmente, finito. O conceito de carpe diem (“aproveite o dia”) é parte integrante do memento mori (“lembre-se de que você é mortal”), geralmente simbolizado, na arte, por caveiras ou esqueletos. A mensagem era: você irá morrer um dia, então aproveite ao máximo seu tempo na Terra.

Ao combinar essas mensagens, a criatividade e a engenhosidade humana individual são fortalecidas, com o lembrete de que devemos realizar nossos sonhos com energia, antes que a morte nos alcance. E uma das principais características que separa os homens da maioria dos animais e de todas as máquinas é esse memento mori. Sabemos que vamos morrer. E esse conhecimento, combinado à falta de informações precisas sobre quanto tempo temos, cria medo, urgência, motivação para vivermos a vida ao máximo.

QUANDO O ARTIFICIAL SE TORNA INTELIGENTE

A tecnologia de ponta dos dias de hoje – o equivalente aos progressos em perspectiva da Renascença – é a realidade virtual (VR), avanço que possibilita os metaversos. Aquilo que um espectador de A cidade Ideal, de Leon Battista Alberti, pensou em torno de 1490, é o mesmo que sente, em 2022, um jogador que se envolve na experiência extracorporal de um metaverso.

Hoje em dia, as máquinas tornaram-se inteligentes por meio dos avanços da inteligência artificial (AI). Mas elas ainda não podem sentir, nem podem realmente nos compreender como humanos. Tudo o que podem fazer é reponder a uma ampla variedade de comandos pré-programados. Podem existir tantos comandos pré-programados que a inteligência artificial (AI) parece estar dando uma resposta verdadeiramente humana, mas ainda não se trata disso. É apenas a versão emocional de uma equação matemática.

A arte fala sobre isso. Consideremos a intervenção multiartística Spacecraft Icarus 13 – que faz uma analogia entre o mítico voo de Ícaro – que morreu ao voar muito próximo ao sol usando asas de cera que derreteram – e a fracassada missão lunar Apollo 13. Se uma missão espacial imaginária, Icarus 13, partisse com o objetivo de alcançar o sol, ela certamente falharia e, como as asas de Icarus, queimaria. Entretanto, esse conhecimento não impede a imaginação artística de pensar o que poderia acontecer, de especular sobre a possibilidade de um futuro alternativo que acaba pelo progresso. Apesar das complexas controvérsias filosóficas, políticas e históricas, a ideia de progresso convida à discussão. Como um ideal prospectivo, ela nos oferece a possibilidade de imaginar um futuro por trás da devoção contemporânea ao princípio do crescimento econômico e tecnológico irrestrito. À medida que a ciência resolve os desafios dos contos de fada mencionados por Marie Curie, a imaginação humana e a inspiração artística inventam novidades, até então impensáveis, para explorar, novos enigmas para resolver.

Um ser humano com os cantos da boca virados para baixo e gotas saindo de seus olhos = humano triste, logo, minha inteligência artificial (AI) deve expressar compaixão.

O próximo nível para a inteligência Artificial é ter um componente artístico embutido nela. Pois a arte é a melhor maneira de os seres humanos compreenderem a si mesmos, e de a inteligência artificial compreender os seres humanos. Os criadores de metaversos precisam prever como manipular de forma benéfica as emoções dos futuros jogadores. Eles devem pensar em termos de consciência.

Há algo divino em nossa habilidade como humanos de expandir nossas capacidades. Embora não tenhamos (ainda) ocupado novos planetas, criamos mundos novos que podem parecer tão reais quanto o nosso. A única diferença é que a experiência é virtual, não literal. A programação de metaversos é a extensão natural dos progressos na arte que surpreenderam os espectadores do século XV em seu realismo imersivo.

Há algo divino em nossa habilidade como humanos de expandir nossas capacidades. Embora não tenhamos (ainda) ocupado novos planetas, criamos mundos novos que podem parecer tão reais quanto o nosso. A única diferença é que a experiência é virtual, não literal. A programação de metaversos é a extensão natural dos progressos na arte que surpreenderam os espectadores do século XV em seu realismo imersivo.

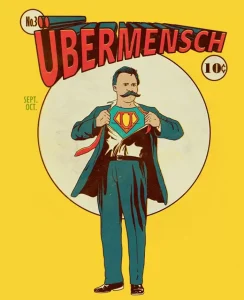

Nesse sentido, encarnamos o Super Homem de Nietzsche. Transcendemos tudo o que os humanos já foram capazes de fazer. Capacidade Humana 2.0. O metaverso = nós +.

O importante é compreender que somos humanos criando realidades alternativas para a satisfação de outros seres humanos. O mundo virtual, com milhões de pessoas, teoricamente sozinhas em suas casas, usando óculos enormes, pode parecer, para quem vê de fora, algo alienante, solitário. Mas, na verdade, é justamente o contrário. É uma nova maneira de fazer conexões interpessoais. Não deveria jamais estar no lugar de interações humanas reais, mas fornecer um novo caminho. Os criadores humanos dos metaverso devem sempre ter em mente seus usuários humanos.

Matteo Moriconi

_______________________________________

Presidente da Associação Brasileira

de Tecnologia Visual

em colaboração com Noah Charney – professor de história da arte e especialista em falsificação e roubo de belas artes.