A História da Arte dos Metaversos

Através do Espelho: Metaversos na Arte do Passado

Esse ensaio é a Parte 1 de uma série sobre Arte e Metaversos. Para acessar a Parte 2, sobre metaversos e arquitetura, clique aqui. Para a Parte 3, sobre metaversos na cultura popular, clique aqui.

MANIFESTOS: INDEX | PRESENÇA ATIVA | QUERO SER UMA MÁQUINA | MULTIVISION | O SORRISO DO CAOS

“O objetivo da arte não é reproduzir a realidade, mas criar uma realidade da mesma intensidade.”

Alberto Giacometti

Colagem do artista digital Beeple vai a leilão pela Christie’s vendida por 69 milhões de dólares.- Beeple-Christie’s/Divulgação

INTRODUÇÃO

Pode-se imaginar que os metaversos são um fenômeno novo. A ideia de criar um mundo virtual onde se pode viver e transitar e com o qual se pode interagir – talvez utilizando óculos de realidade virtual (VR) – é contemporânea. Os próprios óculos VR são uma invenção relativamente nova, e, apenas há alguns anos, tornaram-se onipresentes, com preços acessíveis e inúmeros fabricantes. Não faz muito tempo, quase ninguém sabia o que era um NFT. Hoje é um termo familiar. Os NFTs eram, originalmente, itens que podiam ser adquiridos por dinheiro de verdade para ser utilizados por personagens e avatares em videogames. Agora, a arte em NFT tornou-se tão colecionável que uma única obra foi vendida por 69 milhões de dólares.

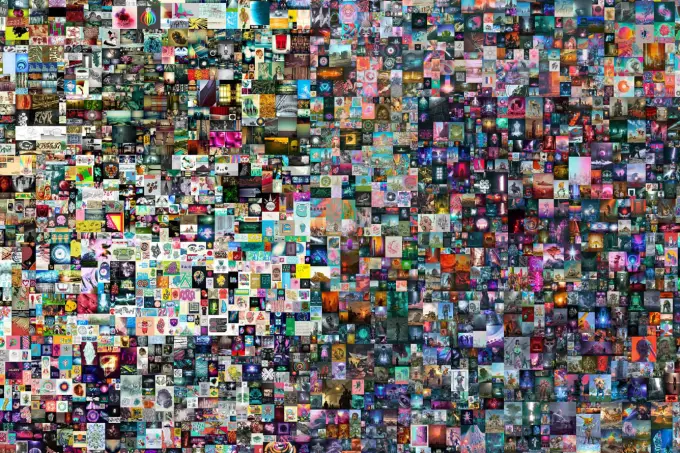

O termo “metaverso” é novo – foi criado no romance de ficção científica Snowcrash, de 1992, escrito por Neal Stephenson – e significa uma rede de mundos virtuais tridimensionais que permite a interação social com outros habitantes virtuais desses mundos. Sua etimologia combina o prefixo grego “meta”, que significa “além”, e uma abreviação de “universo”. O próprio nome sugere uma espécie de viagem entre mundos. No passado recente, teorizou-se que seria uma invenção futura que permitiria aos seres humanos do mundo real habitar um mundo virtual paralelo e singular que permitiria interconexões e dinâmicas sociais, porém livres das restrições da física e da biologia. Seria possível criar avatares de qualquer tipo, com todos os poderes imagináveis. Esse metaverso universal e único continua sendo um conceito futuro, mas a tecnologia já possibilitou a criação de inúmeros metaversos autônomos, que podem ser compreendidos como planetas em um sistema solar da internet. É possível visitar o Decentraland ou o metaverso criado pela VFXRio, e até levar objetos virtuais – NTFs – de um para o outro, mas eles ainda não estão perfeitamente interconectados. Para transitar entre eles ainda é necessário o equivalente, na internet, a uma viagem de foguete.

Com isso em mente, vale a pena investigar o quão novos são os metaversos, tanto conceitualmente quanto na prática. E a resposta é que eles são muito mais antigos do que se imagina e existem, de formas parciais e variadas, há séculos.

Esse ensaio de três partes irá abordar a história dos metaversos. A Parte 1 examina os metaversos na história da arte e do pensamento. A Parte 2 analisa como a cultura popular atraiu públicos de fora do campo do entretenimento e como e por que atraiu também a ciência – particularmente a realidade virtual (VR) e a inteligência artificial (AI). A Parte 3 analisa a humanização dos avatares, versões virtuais de nós mesmos. Existem, hoje, mundos virtuais tão vastos e elaborados quanto o mundo real, porém com potencial para ser ainda mais, uma vez que podem ser programados, expandidos e transformados sob medida – por meio de avanços na programação e na tecnologia – em tudo aquilo que desejarmos. O que une todos os temas que discutiremos é a necessidade de uma suspensão voluntária da descrença por parte do usuário, quer opte por se envolver com criações em nosso mundo tangível (pintura, escultura, literatura), quer opte por criações da realidade virtual. Há dois componentes em ação auxiliando o usuário/público nessa disposição inicial – que depois se torna prazer – de suspender sua descrença e envolver-se totalmente com a criação: ciência e arte. Embora os avanços científicos tenham disparado em termos de capacidade e potencial, a arte, em seu sentido tradicional, permanece necessária, porque a tecnologia não é capaz de sentir, precisando recorrer à arte para dar à inteligência artificial (AI) e à realidade virtual (VR) sua anima, ou alma.

HISTÓRIA DA ARTE IMERSIVA

Quão imersiva é a experiência do espectador? Quanto é capaz de transportá-lo? Esse é o fator fundamental para determinar o sucesso dos ambientes de realidade virtual. Costumamos falar em termos de “se perder” em um bom livro ou do “escapismo” de assistir a uma série de TV preferida. Trata-se de esquecer temporariamente a vida cotidiana e permitir-se aceitar a imitação da realidade com a qual você escolhe se envolver. A possibilidade de escolher é, por si só, fortalecedora, pois nem todos temos o poder de escolha quando se trata de nossas vidas reais. O fato de nos mantermos, ao menos racionalmente (se não emocionalmente), conscientes de que a realidade virtual é apenas isso, virtual, e não real, significa que nossas mentes sabem que estamos seguros. O que quer que aconteça na experiência virtual, por mais real ou assustador que pareça, estaremos protegidos pelo conhecimento de que nada daquilo é real. Isso explica o apelo, por exemplo, dos filmes de horror e dos videogames. Na vida real, seria completamente desagradável ser perseguido por um zumbi empunhando uma motosserra. Se você sabe que se trata de um filme ou de um jogo do Resident Evil, então pode ser uma emoção divertida.

Essa imersão voluntária é descrita, na teoria do teatro, como “suspensão voluntária da descrença”. Assim como tantas outras ideias importantes para a arte e para a vida hoje, esse assunto foi primeiramente abordado por Aristóteles. Ele usou a ideia para explicar como o público consegue se emocionar ao assistir uma peça teatral. As mentes racionais das pessoas sabem que é tudo encenado, falso. Elas compraram ingressos e estão sentadas em um teatro, um espaço para o faz de conta, assistindo a atores, cujos nomes reais elas conhecem, que usam máscaras e se fazem passar por outras pessoas ou mesmo monstros e deuses, que eles não são. E, ainda assim, o público ri, chora, estremece, como se tudo estivesse realmente acontecendo. Aristóteles explicou que as pessoas desconsideram a irrealidade do que veem, escolhendo ignorar a mente racional, para aproveitar melhor a experiência, para alcançar aquilo que ele chamou de “catarse”, a purgação das emoções através da experiência da arte.

Essa ideia foi retomada, em 1817, pelo poeta e filósofo Samuel Taylor Coleridge, o primeiro a cunhar a expressão “suspensão voluntária da descrença”. Ele escreveu sobre como um bom escritor seria capaz de imbuir uma fantasia de “interesse humano e aparência de verdade”.

Esse tem sido, por muito tempo, o objetivo da arte formal – arte concebida para se assemelhar ao o mundo real. Durante a Renascença, a maior parte da arte europeia buscava alcançar níveis cada vez maiores de realismo. Não distinguir a arte da realidade era o triunfo final. Mas essa não foi uma invenção da Renascença. Tratava-se de um renascimento (significado literal da palavra Renascença) do interesse no mundo clássico.

Esse tem sido, por muito tempo, o objetivo da arte formal – arte concebida para se assemelhar ao o mundo real. Durante a Renascença, a maior parte da arte europeia buscava alcançar níveis cada vez maiores de realismo. Não distinguir a arte da realidade era o triunfo final. Mas essa não foi uma invenção da Renascença. Tratava-se de um renascimento (significado literal da palavra Renascença) do interesse no mundo clássico.

O antigo historiador romano Plínio, o Velho, escreveu sobre como a arte grega clássica colocou ênfase no naturalismo, a capacidade de um pintor de pintar de forma tão realista a ponto de fazer as pessoas acreditarem que estão vendo algo real. Ele descreve uma competição entre Zêuxis e Parrhasius, supostamente os dois maiores pintores da Grécia do século IV a.C. Zêuxis pintou uvas de forma tão realista, que um pássaro voou sobre a pintura e tentou comer as uvas pintadas. Pensando ter ganho a competição, Zêuxis dirigiu-se ao estúdio de Parrhasius e lá viu uma pintura coberta por uma cortina. Ele, então, pediu a Parrhasius que tirasse a cortina da frente, para que pudesse ver o que o adversário havia pintado. Foi quando Parrhasius revelou que a cortina era a pintura. A conclusão é que Zêuxis era um pintor brilhante, pois foi capaz de enganar um animal, mas Parrhasius ganhou a competição, pois foi capaz de enganar uma ser humano.

Isso pode ser observado nas maravilhosas pinturas de Petrus Christus, como seu impressionante Retrato de um Cartuxo (1444). Em uma referência à parábola de Parrhasius, o monge é retratado como se estivesse em uma janela com um pequeno cômodo visível atrás dele. A moldura parece ser o parapeito de uma janela. Mas a moldura não é realmente uma moldura – ela é pintada. E, na parte inferior da moldura pintada, há uma mosca que nós, espectadores, mal podemos resistir a tentar afastar. Mas, obviamente, é uma mosca pintada. Fomos enganados e ficamos felizes com nosso equívoco. Um ourives em sua oficina (1449) também brinca com o espectador. Um casal está de pé dentro de uma loja, conversando com o ourives, que está sentado à sua bancada de trabalho, de frente para nós, enquanto olhamos a pintura. Um espelho convexo, em cima de sua bancada, reflete a rua do lado fora e dois homens olhando para dentro da loja – nós.

Humanistas do século XV, como Marsílio Ficino, ficaram tão fascinados pelos textos redescobertos de filosofia antiga (principalmente grega), atrás dos quais pesquisadores haviam revirado mosteiros e bibliotecas empoeiradas, que acabaram adaptando as ideias que encontraram neles a seu mundo cristão e a seu sistema de crenças. Argumentava-se que uma pintura bem realizada era como uma janela através da qual se poderia ver a perfeição existente no Paraíso. As pinturas religiosas de Rafael tentam criar uma visão de realidade virtual do Paraíso, povoada de figuras perfeitamente belas e quase idênticas, vivendo em paz, graça e equilíbrio harmônico. Rafael pintou as crucificações mais felizes que se pode imaginar – sem emoção ou dor, apenas poses. Cada uma de suas figuras, seja masculina ou feminina, tem o mesmo rosto, às vezes com barbas adicionadas aos homens, mas, de forma geral, indistinguíveis. Entretanto, Rafael teria argumentado, de acordo com o pensamento neoplatônico (uma nova teoria baseada em Platão e influenciada pelo cristianismo) que ele não se importava se as pessoas vissem ou não suas pinturas. Elas eram grandes obras de arte, mesmo que existissem no vácuo. Se eram ou não apreciadas, era irrelevante.

Humanistas do século XV, como Marsílio Ficino, ficaram tão fascinados pelos textos redescobertos de filosofia antiga (principalmente grega), atrás dos quais pesquisadores haviam revirado mosteiros e bibliotecas empoeiradas, que acabaram adaptando as ideias que encontraram neles a seu mundo cristão e a seu sistema de crenças. Argumentava-se que uma pintura bem realizada era como uma janela através da qual se poderia ver a perfeição existente no Paraíso. As pinturas religiosas de Rafael tentam criar uma visão de realidade virtual do Paraíso, povoada de figuras perfeitamente belas e quase idênticas, vivendo em paz, graça e equilíbrio harmônico. Rafael pintou as crucificações mais felizes que se pode imaginar – sem emoção ou dor, apenas poses. Cada uma de suas figuras, seja masculina ou feminina, tem o mesmo rosto, às vezes com barbas adicionadas aos homens, mas, de forma geral, indistinguíveis. Entretanto, Rafael teria argumentado, de acordo com o pensamento neoplatônico (uma nova teoria baseada em Platão e influenciada pelo cristianismo) que ele não se importava se as pessoas vissem ou não suas pinturas. Elas eram grandes obras de arte, mesmo que existissem no vácuo. Se eram ou não apreciadas, era irrelevante.

CONTROLANDO A LUZ

As pinturas de Rafael tem pouca dramaticidade, e muito disso se deve a seu esquema de iluminação. Não há muita sombra, elas parecem acontecer à luz do meio-dia, e isso significa que muito do potencial dramático é subtraído.

O grande rival de Rafael em Roma, Michelangelo, criou a ilusão de iluminação direcionada, quando pintou o teto da Capela Sistina. A criação foi revolucionária não apenas em termos de ilusão, mas também quando consideramos a experiência do espectador. Hoje, a Capela Sistina é inundada por turistas disputando espaço e esticando o pescoço para o alto, para ver o teto. Mas quando foi concluída, em 1512, era acessível apenas ao clero do Vaticano e a alguns convidados. Para eles, era como adentrar um outro mundo. A obra tornou-se, imediatamente, a mais comentada em Roma, talvez na Europa. E ela se espalhava por um vasto teto, contando uma série de histórias bíblicas, com as quais os espectadores provavelmente estavam familiarizados, mas relacionadas de acordo com as regras próprias de Michelangelo sobre o que e como deveria ser visto. Era um metaverso em si mesmo, onde o criador – nesse caso, um pintor em vez de um programador – poderia pintar pessoas com musculaturas irreais, em poses impossíveis, existindo apenas – e de forma brilhante – naquele mundo pintado que ele criou. Muito antes que se ouvisse falar de graphic novels ou de filmes, esse teto, dividido em “painéis” contendo sequências de ação, como páginas de uma graphic novel ou cenas de um filme, permitia uma forma de narrativa expandida que nenhuma pintura seria capaz de conter.

O principal pintor de Roma depois de Rafael e Michelangelo, Caravaggio, era um mestre do contraste entre luz e sombra. Ele era entusiasta da técnica conhecida como chiaroscuro, que significa a representação de luzes emergindo da escuridão. Caravaggio fazia uso do que se pode chamar de “spotlighting”, ou direcionamento da luz, uma técnica revolucionária, que trouxe tensão, mistério e curiosidade a suas pinturas. Olhar para seu trabalho significa ver sombras, ainda mais do que as luzes necessárias para criá-las. Um mundo sem sombras não parece real.

Ele também costumava brincar com a iluminação que incidia sobre a pintura, fazendo com que as luzes pintadas no quadro se fundissem à luz natural do espaço arquitetônico que a obra ocuparia. Seu primeiro trabalho a ganhar notoriedade em Roma foi a Trilogia de São Mateus (1598 – 1599), três pinturas para a capela da igreja romana de San Luigi dei Francese. Em Invocação de São Mateus, ele pinta uma luz entrando no canto superior direito do quadro, por cima dos ombros de Jesus, que, apontando para Mateus, o convoca para segui-lo como apóstolo. Caravaggio fez essa escolha porque uma janela de clerestório (janela toda feita de vidro para permitir a entrada da luz) na capela fazia com que a luz do sol entrasse exatamente naquele ponto, fundindo a luz natural à luz pintada, criando a ilusão de incerteza sobre onde termina o mundo real e onde começa o mundo pitado.

Os óculos VR são equipados com módulos de luz que ajudam o usuário a aceitar voluntariamente a suspensão da descrença. Sem luz adequada e naturalista (e as sombras que a acompanham), uma obra de arte não será convincente. A luz projetada nos olhos pelos óculos VR é uma manifestação tecnológica moderna do conceito de visão de Aristóteles. Ele propôs que o fenômeno da visão ocorre porque nossos olhos emitem raios de luz que incidem naquilo que vemos e são refletidos de volta para nossos olhos, sendo, então, processados em nossas mentes. O olho como espelho. A ideia de Aristóteles não representa como realmente vemos, biologicamente, mas previu a forma como vemos na realidade virtual, com luz sendo projetada em nossos olhos por meio dos óculos VR. Artistas e arquitetos usam a luz para preencher espaços e a sombra como limite, borda e contorno que define as margens. Se, com óculos VR, a luz é projetada em nossos olhos, então é possível imaginar se estamos fora ou, na verdade, dentro da obra de arte.

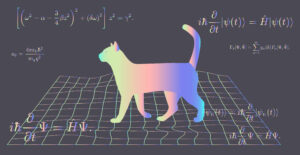

Esse jogo de saber se o espectador está ou não dentro da obra de arte foi elevado a outro patamar durante o período Barroco (por volta de 1600 – 1700). Gian Lorenzo Bernini foi um dos primeiros artistas a reconhecer que o espectador é um requisito para a conclusão bem-sucedida de uma obra de arte. Se a maior obra-prima do mundo existe, mas ninguém pode apreciá-la, então ela não tem valor, e pode-se questionar se ela existe de fato? Trata-se de um equivalente criativo do Gato de Schrödinger: a suposição de que um gato pode estar simultaneamente morto e vivo, em teoria, enquanto não pudermos verificar seu status. Imagine um gato dentro de uma caixa que também contém veneno radioativo. Se uma partícula radioativa se desintegrar, o veneno será liberado e matará o gato. Mas se observamos a caixa de fora, não temos como saber se a partícula se desintegrou. Então, até verificarmos, até experimentarmos por nós mesmos, o gato permanece simultaneamente morto e vivo, em teoria (embora, obviamente, não na prática).

Esse jogo de saber se o espectador está ou não dentro da obra de arte foi elevado a outro patamar durante o período Barroco (por volta de 1600 – 1700). Gian Lorenzo Bernini foi um dos primeiros artistas a reconhecer que o espectador é um requisito para a conclusão bem-sucedida de uma obra de arte. Se a maior obra-prima do mundo existe, mas ninguém pode apreciá-la, então ela não tem valor, e pode-se questionar se ela existe de fato? Trata-se de um equivalente criativo do Gato de Schrödinger: a suposição de que um gato pode estar simultaneamente morto e vivo, em teoria, enquanto não pudermos verificar seu status. Imagine um gato dentro de uma caixa que também contém veneno radioativo. Se uma partícula radioativa se desintegrar, o veneno será liberado e matará o gato. Mas se observamos a caixa de fora, não temos como saber se a partícula se desintegrou. Então, até verificarmos, até experimentarmos por nós mesmos, o gato permanece simultaneamente morto e vivo, em teoria (embora, obviamente, não na prática).

Quando se trata de arte, a maior obra já criada não existe, em teoria, se ninguém pode vê-la ou engajar-se com ela. Bernini apreciava a ideia de que o espectador é um participante necessário para sua obra e posicionou suas esculturas cuidadosamente, para manipular o que o espectador poderia ver. Seu trabalho compõe o que hoje poderíamos chamar de instalações artísticas: capelas multimídias que reúnem esculturas, pinturas, mosaicos, arquitetura e iluminação cuidadosamente controlada – semelhante ao que Caravaggio fez na pintura, uma geração antes de Bernini, também em Roma. Em A Beata Ludovica Albertoni (1675), por exemplo, Bernini instalou uma janela de clerestório escondida atrás do um elemento arquitetônico, para que a luz do sol que entrasse através dela parecesse emanar de uma fonte divina ou mágica, já que não se podia ver a janela. A fonte de luz é natural ou divina? Até verificarmos, não temos como saber, e a resposta, segundo Schrödinger, é “ambos”.

JANELAS E ESPELHOS

Jogos com janelas e espelhos que borram a fronteira entre os espectadores de uma obra de arte e os personagens retratados nela, deslocando o público para dentro da própria obra, podem ser encontrados em diversos trabalhos famosos. O Casal Arnolfini (1434), de Jan van Eyck, mostra um casal fazendo seus votos matrimoniais, em um quarto. A tradição flamenga exigia que os votos fossem recitados diante de duas testemunhas, para que a união fosse legal. No espelho convexo, no fundo do cômodo, podemos ver, com dificuldade, o reflexo desfocado de dois homens, um de turbante vermelho, outro de azul. Poderíamos ser nós, os espectadores, de pé, do lado de fora do quadro, olhando para ele. Mas é também um autorretrato do artista, Jan van Eyck (conhecido por usar um turbante vermelho), que inclui o seu próprio reflexo como uma das duas testemunhas da cerimônia. Ele, inclusive, dá destaque à sua assinatura na pintura – o que não era comum à época, apenas tornando-se um hábito entre os artistas a partir do século XIX. O que ele fez foi assinar sua presença como testemunha no casamento. A pintura serve como prova – por isso é frequentemente chamada O Contrato de Casamento.

Incluir espelhos convexos na obra é uma piada interna dos artistas. Espelhos convexos eram mais baratos que os espelhos planos durante a Renascença e eram um item básico nos estúdios de artistas. Os artistas os utilizavam para pintar autorretratos, obviamente, mas também para enquadrar outros objetos que pintavam. Para escolher a composição do retrato de um cavalo, por exemplo, o artista olhava para o reflexo do animal em um espelho, em vez de olhá-lo diretamente. Esse processo é semelhante a quando o diretor de um filme “enquadra” uma cena, vendo-a através das lentes da câmera, em vez de olhar diretamente para os atores.

Las Meninas, 1656 (detail) by Diego Velázquez

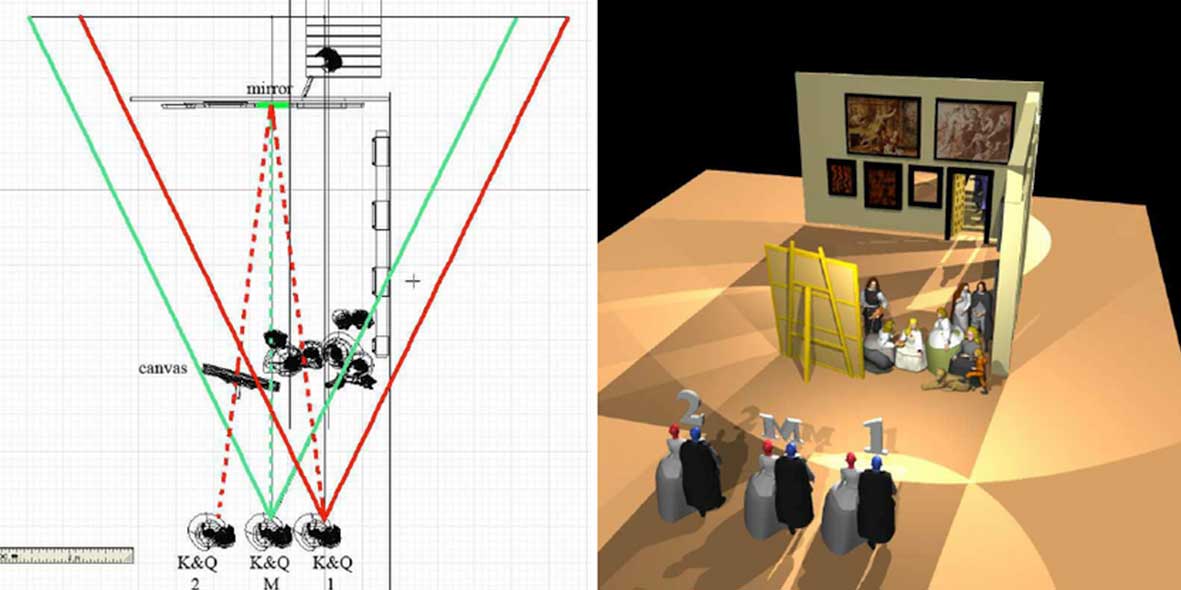

Esse jogo de enquadramento foi elevado a um outro nível em As Meninas (1656), de Diego Velazquez. Nesse complexo enigma em forma de pintura, vemos Velazquez pintando o retrato do rei e da rainha da Espanha, enquanto a filha deles, a Infanta, observa, cercada de suas criadas e outras acompanhantes (é isso o que representa as meninas). Mas a Infanta e Velazquez parecem olhar diretamente para nós, os espectadores. E Velazquez está de pé diante de uma enorme tela, tão grande quanto a tela de As Meninas. Então, estaria ele retratando a si mesmo pintando o quadro? Por que, então, ele está olhando para nós? Na verdade, ele, provavelmente, está olhando para um espelho. Imagine se a superfície de As Meninas fosse uma janela unidirecional, do tipo utilizado em delegacias de polícia para a identificação de suspeitos. De um lado, a janela parece ser um espelho. Do outro lado, podemos ver através dela. Para complicar ainda mais, no fundo, há um espelho ou uma pintura do rei e da rainha. Eles estão de pé onde estamos, sendo observados por Velazquez e pela Infanta? Ou estão em outro lugar da sala, e o espelho no fundo os reflete em um ângulo? Ou, ainda, trata-se de uma pintura deles e não de um espelho?

source: Computer graphics synthesis for inferring artist studio practice: An application to Diego Vel´azquez’s Las Meninas – David G. Storka and Yasuo Furuichib – aRicoh Innovations, 2882 Sand Hill Road Suite 115, Menlo Park CA 94025 USA and Department of Statistics, Stanford University, Stanford CA 94305 USA bKanagawa, Japan

As Meninas, embora realizado em estilo e meio tradicionais, foi tão revolucionário e fascinante, que, séculos depois, o fundador do Cubismo e do Modernismo artístico, Pablo Picasso, criou 44 estudos sobre a obra, em seu próprio estilo. Quarenta e quatro versões explorando as complexidades da perspectiva e do realismo. Como 44 cacos carinhosamente quebrados do espelho de As Meninas.

Pode parecer que caímos subitamente através do espelho – referência intencional à sequência de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carrol. Passar através do espelho, cair na toca do coelho, entrar em Nárnia pelo fundo do guarda-roupa – são todos portais literários para mundos alternativos, que funcionam sob suas próprias regras. Antes da idealização dos computadores, da programação e da criação dos mundos digitais, artistas e escritores conceberam mundos alternativos acessíveis por meio da imaginação, com pinturas e textos servindo para ajudar a estimular a experiência imersiva do público. Esse público deve fazer a sua parte e colocar-se disponível, voluntariamente suspendendo sua descrença.

Matteo Moriconi

_______________________________________

Presidente da Associação Brasileira

de Tecnologia Visual

em colaboração com Noah Charney – professor de história da arte e especialista em falsificação e roubo de belas artes.